Die Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. und 15. Juli 2021 hat nicht nur 135 Menschen das Leben gekostet und massive Sachschäden verursacht, sondern auch Defizite im deutschen Bevölkerungsschutz und der Stabsarbeit offengelegt. Im Rahmen des neuen Buches „Die Einsatzführung im Ahrtal 2021 – Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe für die Leitung und das Führen im Katastrophenschutz“, verfasst von Prof. Dr. Dominic Gißler, Sebastian Herbe und Dr.-Ing. Ramian Fathi, sowie in einem begleitenden Podcast (Folge 35: „Die Einsatzführung im Ahrtal 2021 – das Buch zu den Gutachten“) wurden die Ereignisse analysiert, Erkenntnisse gewonnen und zukunftsweisende Empfehlungen abgeleitet.

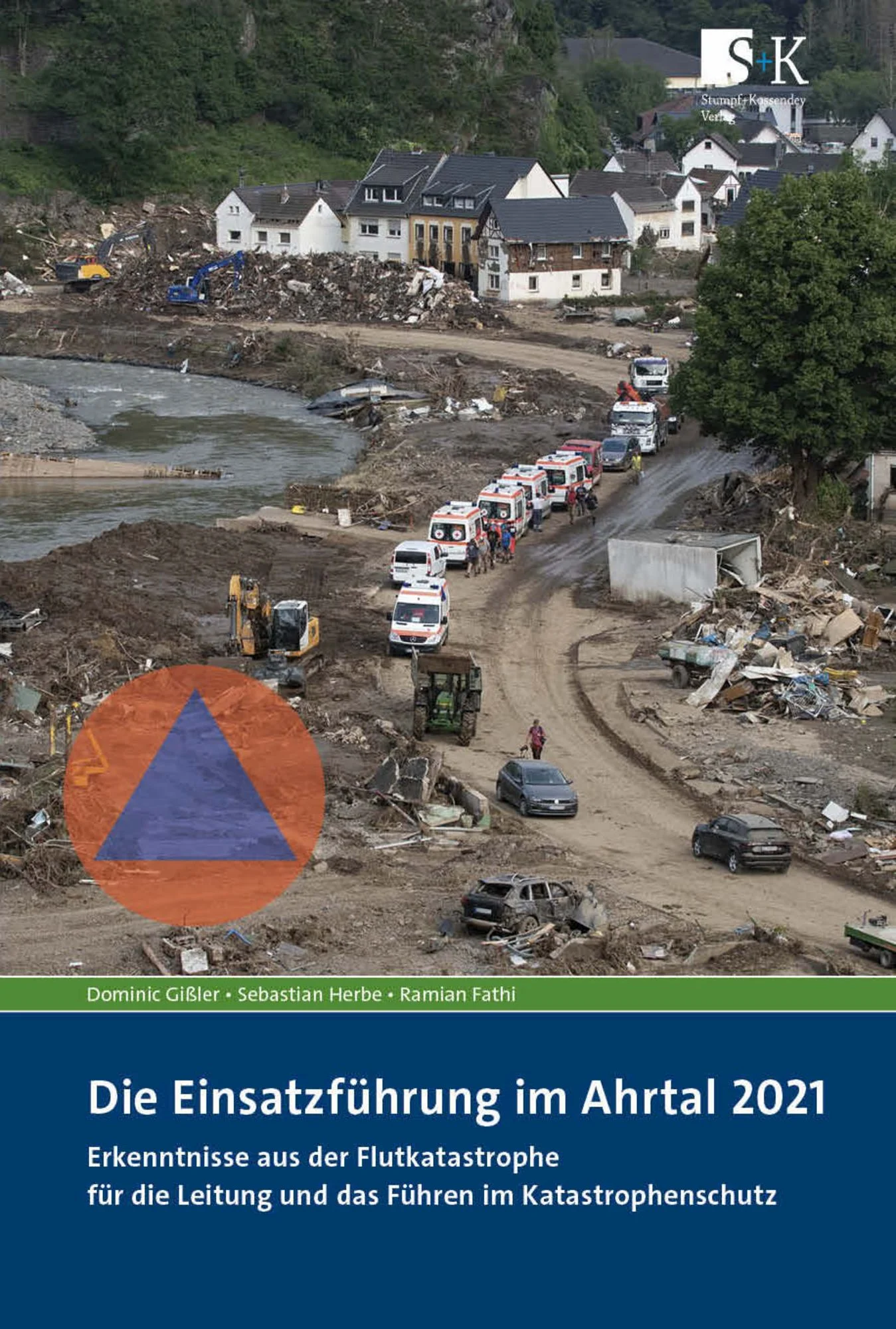

Die Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. und 15. Juli 2021 mit der schwallartigen Sturzflut forderte Menschenleben, zerstörte Infrastruktur und verwüstete einen ganzen Landstrich. Die Einsätze der zuständigen Katastrophenschutzbehörden zunächst zur Evakuierung von gefährdeten Menschen und anschließend zur Bewältigung des Schadensereignisses waren Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen und Anlass für einen Untersuchungsausschuss des Landtages Rheinland-Pfalz.

In diesem Buch werden die zuständigen Führungsorgane der Kreisverwaltung Ahrweiler und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, also Technische Einsatzleitungen, der Verwaltungsstab und gesamtverantwortliche Stellen, sowie wesentliche Handlungsstränge rekonstruiert. Dabei werden die Ausgangsbedingungen für den Einsatz untersucht, die Rahmenbedingungen und eingetretene Konstellationen beleuchtet und das Führungshandeln analysiert. Der Fokus liegt auf dem Funktionieren der Führungssysteme des operativ-taktischen Einsatzteils. Aus den erkannten Mängeln bei den erbrachten Führungsleistungen werden für zukünftige Einsätze ähnlicher Größenordnungen wichtige Aspekte aufgezeigt. Für das deutsche Bevölkerungsschutzwesen werden Entwicklungspotenziale abgeleitet.

Das Buch basiert auf zwei bisher nicht publizierten Gutachten, die damit der Fachwelt, Betroffenen, Beteiligten und der Öffentlichkeit zugänglich werden.

Stumpf + Kossendey Verlag

Jan Müller-Tischer, IM EINSATZ – Der Podcast für den Katastrophenschutz

Schwächen in der Einsatzführung

Die Autoren beschreiben detailliert, dass insbesondere die mangelhafte Vorhaltung und Organisation von Stäben sowie Defizite in der Ausbildung und Methodik zu gravierenden Problemen führten. Die technische Einsatzleitung war in der Flutnacht unzureichend besetzt, wodurch die Führungsfähigkeit massiv beeinträchtigt wurde. Die Mindestbesetzung nach der Führungsrichtlinie Rheinland-Pfalz war zwar gegeben, doch für ein Ereignis dieser Dimension wären mindestens 38 Funktionsstellen notwendig gewesen.

Zudem fehlten belastbare Methoden zur Antizipation von Ereignissen und zur systematischen Lagebewertung. Es fehlte an der gedanklichen Vorwegnahme kritischer Szenarien, da die damaligen Ausbildungsinhalte und Werkzeuge nicht auf solche Anforderungen vorbereitet waren.

Kritische Faktoren und menschliche Dimensionen

In der Flutnacht traten gravierende Probleme durch Informationsüberflutung und fehlendes Lagebewusstsein auf. Es kam zu Zeitnachteilen, die die Einsatzleitung daran hinderten, proaktiv zu handeln. Die mentale Belastung durch Stress und ungünstige Arbeitsbedingungen führte zu Fixierungsfehlern und einer eingeschränkten strategischen Leistungsfähigkeit.

Neben organisatorischen Schwächen spielten auch menschliche Faktoren eine zentrale Rolle. Die Stabsarbeit war geprägt von Fixierungsfehlern, erheblichen Informationsverlusten und einer mangelnden Bewältigung von Stresssituationen. Die räumlichen Bedingungen und das hohe Arbeitsaufkommen führten zu einer ständigen Überlastung der Einsatzkräfte, was die strategische Fähigkeit weiter einschränkte.

Die Frage darf nicht sein, wie groß ein Stab sein muss, sondern was er leisten können muss.

Prof. Dr. Dominic Gißler

Perspektiven für die Zukunft

Die Autoren leiten aus ihren Analysen mehrere zentrale Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes ab:

- Aktive Personalpolitik und kontinuierliche Ausbildung:

Für die Stäbe wird eine aktive Rekrutierung, Spezialisierung und Weiterbildung vorgeschlagen. Stabsarbeit sollte nicht als Nebentätigkeit angesehen werden, sondern erfordert ausreichend Zeit und Ressourcen, um die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln und zu erhalten. Darüber hinaus wird empfohlen, personelle und methodische Reserven im Stab zu schaffen, um flexibel auf kritische Situationen reagieren zu können. - Methodische und technische Optimierungen:

Ein modernes Informationsmanagementsystem und Schulungen zur Antizipation von Szenarien sind unerlässlich, um Zeitvorteile zu erzielen. Der Einsatz von Geoinformationssystemen und virtuellen Schadensmodellen kann die Entscheidungsfindung erheblich verbessern. - Standardisierung und Erweiterung der Führungsrichtlinien:

Das bestehende Regelwerk, insbesondere die DV 100, sollte überarbeitet und um konkrete Vorgaben zur Personalbereitstellung, zur Führungsmethodik und zur Ablauforganisation ergänzt werden. Außerdem wird vorgeschlagen, die getrennten Zuständigkeiten für die Gefahrenabwehr zusammenzufassen, um die Koordination zu erleichtern. Die Frage darf nicht sein, wie groß ein Stab sein muss, sondern was er leisten können muss. - Praxisnahe und realistische Übungen:

Regelmäßige Belastungstests und Szenariotrainings, die auf reale Gefahrenlagen zugeschnitten sind, sollen die Einsatzfähigkeit erhöhen. Es wird empfohlen, den Schwerpunkt der Übungen auf die Anfangsphase von Katastrophenereignissen zu legen. Es soll das Relevante und nicht das Realistische simuliert werden. - Speziallaufbahn Führung im Bevölkerungsschutz:

Eine frühzeitige Spezialisierung auf Führungstätigkeiten im Bevölkerungsschutz wird als notwendig erachtet. Dazu sollen eine verbindliche Ausbildung und eine eigene Laufbahn für Führungskräfte geschaffen werden.

Fazit

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat eindrücklich gezeigt, dass der Bevölkerungsschutz in Deutschland einer umfassenden Weiterentwicklung bedarf. Von zentraler Bedeutung ist dabei die systematische Verbesserung der Stabsarbeit und der Führungssysteme. Das Buch von Gißler, Herbe und Fathi leistet hierzu einen wertvollen Beitrag und bietet fundierte Ansätze, um zukünftige Katastrophen besser bewältigen zu können.