Die Diskussion ist erneut entfacht: Sollten Schülerinnen und Schüler in Deutschland systematisch auf Krisen vorbereitet werden? Das Bundesinnenministerium befürwortet es, Teile der »Grundausbildung zum Verhalten in Katastrophenlagen« in den Schulalltag zu integrieren – und stößt damit nicht nur auf Zustimmung.

Einige Stimmen, darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, warnen davor, Kindern durch Zivilschutzübungen unnötige Angst zu machen. Andere, wie Bildungsforscher oder Vertreter von Hilfsorganisationen, sehen darin einen überfälligen Schritt, um junge Menschen in einer unsicheren Welt handlungsfähig zu machen.

Zwischen Sirenen und Schulbank: Was geplant ist

Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, geht es nicht um flächendeckende Katastrophenszenarien im Klassenzimmer, sondern um alltagspraktisches Wissen: Wie verhalte ich mich bei einem Stromausfall? Was gehört in ein Notfallset? Wie finde ich verlässliche Informationen in einer Krise?

Die Vorschläge orientieren sich am Konzept des Bevölkerungsschutzes, das stärker auf Resilienz und Selbstschutz setzt – gerade auch in Zeiten hybrider Bedrohungen, wie etwa Cyberangriffe, Desinformation oder kritische Infrastruktur-Ausfälle.

Vorbereitung ≠ Panikmache

Die Sorge, dass Kinder durch solche Übungen verunsichert werden, ist nachvollziehbar – aber sie verkennt eine wichtige pädagogische Grundregel: Kinder wollen verstehen. Wer ihnen altersgerechtes Wissen vermittelt, nimmt ihnen Ängste, statt sie zu verstärken. Niemand käme auf die Idee, Feuerdrills oder Verkehrserziehung aus den Lehrplänen zu streichen, weil die Szenarien belastend sein könnten. Im Gegenteil: Durch Übung entsteht Sicherheit.

Auch die Empfehlung des Bundesinnenministeriums zur Vorratshaltung ist kein Ausdruck staatlicher Alarmstimmung, sondern ein pragmatischer Hinweis auf Eigenverantwortung. Schulen können hier ein wichtiger Multiplikator sein, um Wissen über Vorsorge frühzeitig und niedrigschwellig zu vermitteln.

Der Blick ins Ausland: Was andere längst tun

Ein Blick über den Tellerrand zeigt: Deutschland ist in dieser Frage eher Nachzügler. In Japan etwa gehören regelmäßige Erdbeben- und Tsunamiübungen zum Schulalltag. In Israel wird das Verhalten bei Raketenangriffen trainiert – realitätsnah, aber pädagogisch verantwortungsvoll. Auch in Schweden, das in puncto Zivilschutz als Vorreiter gilt, sind Kinder Teil eines umfassenden Systems der Risikoaufklärung und Selbsthilfe.

Diese Länder zeigen: Resilienz ist erlernbar – und sie beginnt im Kindesalter. Die Fähigkeit, in Krisensituationen nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern ruhig und zielgerichtet zu handeln, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss eingeübt werden.

Schule als Ort der Befähigung – nicht der Beunruhigung

Schulen sind mehr als Orte der Wissensvermittlung. Sie prägen das gesellschaftliche Miteinander und das Selbstverständnis kommender Generationen. Zivilschutzbildung an Schulen bedeutet nicht, Kinder auf eine düstere Zukunft vorzubereiten – sondern auf eine unsichere Gegenwart, in der robuste Strukturen und individuelle Handlungskompetenz immer wichtiger werden.

Die Debatte sollte also nicht lauten: »Darf man das Kindern zumuten?«, sondern: »Wie kann man es gut, altersgerecht und sinnvoll umsetzen?«

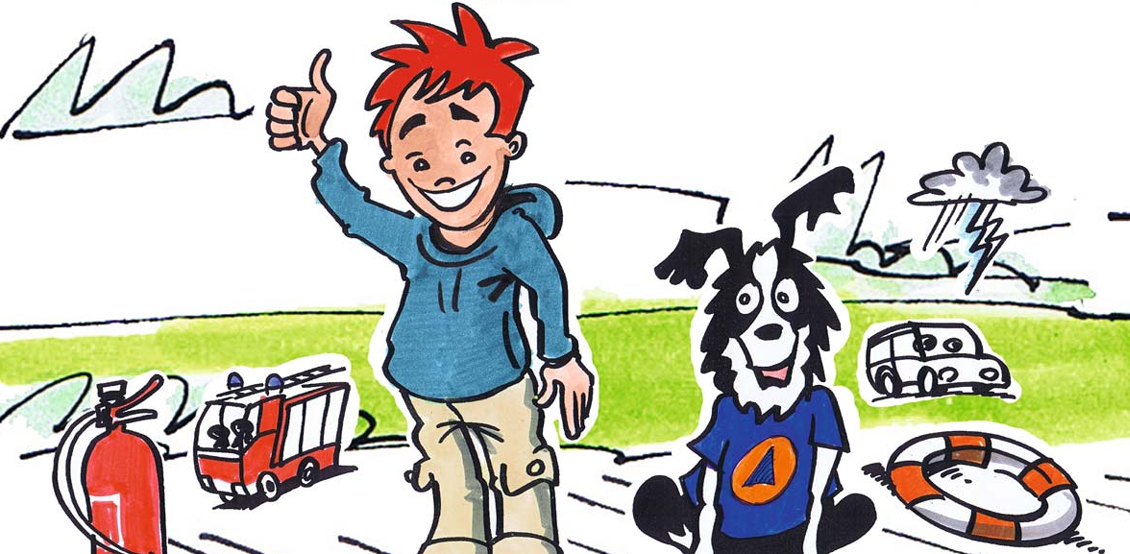

Übrigens: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet mit Max und Flocke und der Kooperation „Sicherheit durch Vorsorge: Naturgefahren im Fokus“ bereits zahlreiche Broschüren, Flyer, Arbeitsblätter, Videos und andere Formate für Kinder sowie Arbeitsmaterial für Lehrkräfte.